從“送文化”到“種文化”,文化如何浸潤浙江百姓生活?

從“送文化”到“種文化”,文化如何浸潤浙江百姓生活?

2025年02月19日 17:51:15 來源: 浙江在線 作者: 記者 孫婧宜

浙江在線2月18日訊 浙江人的文化生活有哪些?可以是用手機打開“浙里文化圈”搶課、閱讀、預約看展、看演出,可以是西湖邊隨機打開的一場“盲盒音樂會”,可以是街頭巷尾的新型公共文化空間,也可以是鄉村振興中的一幅幅農民畫……

20年多來,在“八八戰略”指引下,浙江持之以恒深入實施文化建設“八項工程”。今年省政府工作報告提出,要擔負起新時代的文化使命,建設高水平文化強省。其中,文化為民、文化惠民是最終落腳點。

位于錢塘江畔的之江文化中心,是浙江省體量最大的現代復合文化綜合體。在剛剛過去的春節假期里,之江文化中心吸引了超26.6萬人次訪客前來參觀。

周末,杭州市民吳女士帶孩子“打卡”體驗。“可看的內容實在太多了,只來一趟根本不夠。”在吳女士看來,之江文化中心聚合了浙江圖書館之江館、浙江省博物館之江館、浙江省非物質文化遺產館、浙江文學館四大省級文化場館,在這里,市民可以一站式感受各種文化形式的魅力。

如果說大型地標性文化場館是一座城市的文化“主動脈”,那么“小而美”的新型公共文化空間則充盈了城市生活的“毛細血管”。

以小區為起點,或步行或騎車15分鐘,就可以上夜校、逛展覽、看演出、運動健身、閱讀論道……當城市書房、文化驛站、新時代文明實踐中心(所、站)等一批“小而美”新型公共文化空間拔地而起,居民在家門口的文化生活有了更多可能。

傍晚,陳靜帶著女兒從自家商鋪出發,步行大約3分鐘,來到嘉興市南湖區七星街道湘南社區新時代文明實踐站。“我女兒每周三、周六晚上要來上美育課、武術課,在社區里,非常方便。”隨著嘉興南湖依托全域覆蓋的新時代文明實踐中心(所、站)打造“文明實踐夜校”項目的深入,“夜學”已經成為當地居民生活新風尚。

不搞大拆大建,盤活現有資源,將優質文化資源直接送到老百姓身邊。浙江突破按照行政區域建設的傳統模式,以“文化圈”理念科學布局,整合宣傳、文旅、科協、體育等10多個部門的各類文化場館,打造覆蓋全省的“15分鐘品質文化生活圈”。

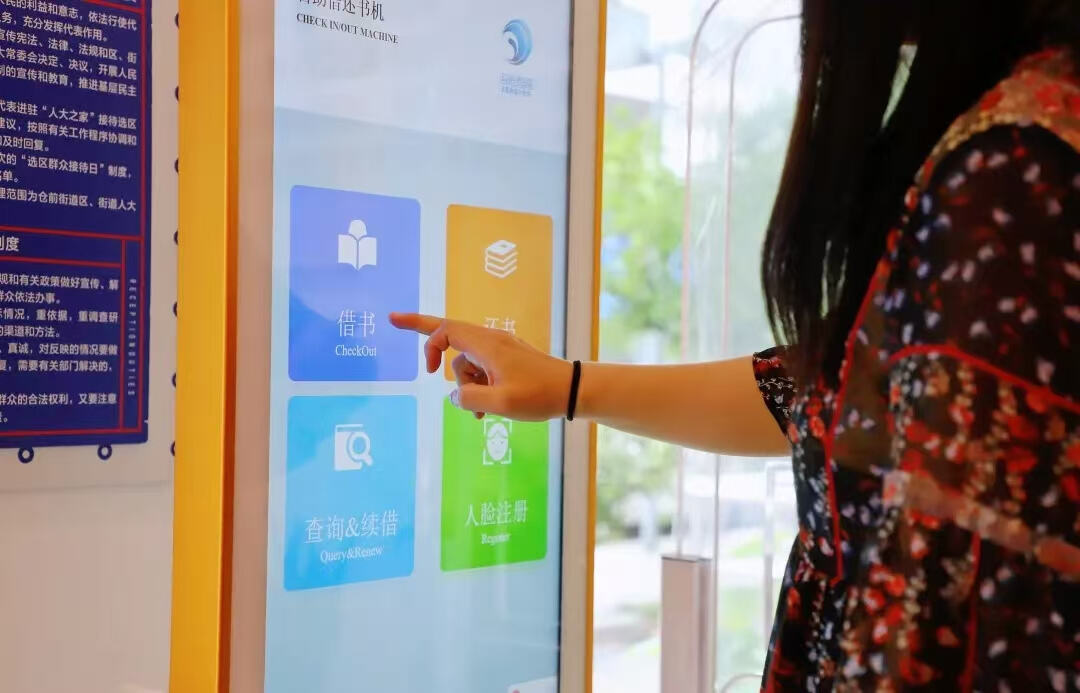

值得一提的是,浙江充分利用數字技術優勢,打破時空限制,賦能文化建設。比如,通過“浙里文化圈”平臺,居民只需手機輕輕一點,不僅能一鍵借閱全省公共圖書館藏書,輕松預約各類文化活動和展覽,還能參與到線上線下課程,享受文化盛宴,文化服務變得更加智能化、個性化。

當“送文化”已成聲勢,如何增強城鄉基層群眾自我造血功能,則成為當前建設高水平文化強省的重要命題。

在浙江省政協十三屆三次會議的“委員通道”上,省政協委員、溫州市文化館館長施麗君展示了一張溫州龍港市咸園鄉村藝術團演出大型越劇《梁山伯與祝英臺》后的合影,尤其特別的是,這臺戲的演員并不是專業演員,而是社區居民和周邊群眾。

曾經,基層文化活動存在群眾參與積極性不高、活躍度不夠等問題。2024年,溫州開展“公益大聯盟”牽手鄉村藝術團活動,從送演出給群眾看,到培育引導群眾自己當主角、唱大戲,極大地調動了群眾的參與熱情。“《梁山伯與祝英臺》幾個月排練、籌備,團員們沒有一個人請過假。”施麗君說。

如今,像咸園鄉村藝術團這樣的鄉村藝術團在浙江已有5.2萬多個,且各具特色。這些隊伍實實在在推動了公共文化普惠城鄉,讓基層精神文明與物質文明雙向奔“富”。

浙江的嘗試不僅于此。2024年5月,浙江實施文化特派員制度。自此,1570余名文化特派員活躍在鄉野大地、田間地頭,截至2024年12月,已牽頭舉辦1萬余場次各類活動,組建起3000余支鄉土文化人才隊伍。

從城市到鄉村、從線下到線上、從“送文化”到“種文化”,浙江正全方位、多層次地豐富居民文化生活,讓文化的種子在每一寸土地上生根發芽,綻放出絢爛的文明之花。